29

0

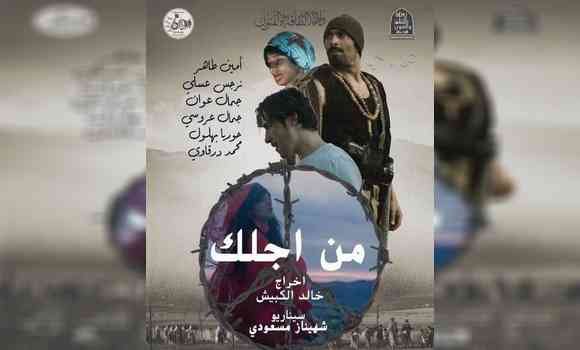

المخرج خالد الكبيش: التقيت ببرغمان واستلهمت اللعب بالضوء والظل من كرافاجيو

حاوره عمر خضرون.

في هذا الحوار، يدافع المخرج خالد الكبيش عن وجهة نظره ويعود لفيلمه (من أجلكِ) الذي أثار نوعا من الجدل بعد عرضه الأول في قاعة السينماتيك.

مآخذ عديدة سجلها بعض المتفرجين على الفيلم منها ما يتعلق بالمحتوى ومنها ما يتعلق بإدارة الممثلين وبالعديد من الاختيارات التقنية الأخرى.

يروي الفيلم في جزئه الأول قصة حَسْنِي المرأة الجزائرية الحامل التي تواجه محنة مريرة أيام الثورة الجزائرية حين اقتحم جنود المستعمر المنزلَ في يوم وضْعِها ليختطفوا رضيعها الجديد وكيف راحت بعد ذلك تسعى لاسترداد ابنها.

ولكننا هنا بعيدون عن (ريح الاوراس -1967) رائعة محمد لخضر حامينا الذي عرف آنذاك كيف يقص هذا النوع من التراجيديا الشخصية، تراجيديا أمٍّ مستميتة تتنقل من محتشد استعماري إلى آخر لاستردا ابنها وعرف كيف يسقطها على معاناة الشعب بأكمله.

أما خالد الكبيش فإنه لا يتردد هنا في تقديم مشاهد متتالية من الحركة والعنف والدماء... ولا يخفي تمتعه بتجريب أشكال جديدة من التعبير ومن الاستنطاق.

ويبدو أنه مُصِر على الوفاء لتجاربه الأولى في الاخراج، تلك التي منحت لها اسما محترما في بعض المهرجانات، منها على وجه الخصوص البساط The rug، الفيلم الذي حاز به على عدة جوائز في روسيا وأمريكا واليابان وفي أماكن أخرى.

أعداد كبيرة من متابعيك الذين عايشوا إنتاج فيلمك في مختلف مراحله تنقلوا لقاعة السينماتيك بكثافة لحضور العرض الأول، على أمل مشاهدة فيلم روائي طويل، الأول في مشوارك الفني. ولكنك فاجأتنا بفيلم قصير مدته لا تزيد عن الساعة من الزمن، ما الذي حدث؟

أولاً، أود أن أعبّر عن امتناني العميق لكل من تابع رحلتي في صناعة هذا الفيلم، ولكل من حضر العرض الأول بشغف وترقّب، إن رؤيتكم للفيلم وتفاعلكم معه هو ما يُضفي عليه المعنى الحقيقي.

هذا الفيلم ليس مجرد عمل منفصل، بل هو الفصل الأول من رحلة سينمائية أوسع، ثلاثية تحمل رؤية متكاملة، لم أرد أن أُقدّم قصة مختصرة أو متسرعة، بل أردت أن أسمح للأحداث والشخصيات أن تتنفس، أن تُبنى تدريجيًا، وتأخذ حقها من العمق والتطور، مدة الفيلم لم تكن مسألة صدفة، بل خيارًا فنّيًا مدروسًا، حيث لكل تفصيلة مكانها في نسيج الحكاية الكبير.

ما شاهدتموه هو البداية فقط، بوابة تُفتح نحو عوالم أعمق وأكثر تشابكًا في الأجزاء القادمة، وأشكر وزارة الثقافة والفنون عبر مؤسسة CADC على دعمها لتحقيق هذا الفصل الأول، الذي ليس سوى حجر الأساس لما هو قادم، السينما ليست سباقًا مع الزمن، بل تجربة، ورحلة تحتاج إلى صبر المتلقي تمامًا كما تحتاج إلى رؤية صانعها.

لهذا السبب ربما، تبدو النهاية مبتورة نوعا ما. هل هناك أمل في رؤية باقي الأجزاء متاحة في شريط واحد؟

النهاية ليست مبتورة، بل هي محطة توقّف مؤقتة في رحلة لم تكتمل بعد، هذا الفصل الأول كُتب وصُوِّر بروح التمهيد لعالم أوسع، حيث تتشابك المصائر وتتعقّد الأسئلة، وهو ما سيُستكشف في الأجزاء القادمة.

أما عن إمكانية عرض الثلاثية في شريط واحد، فذلك يعتمد على العديد من العوامل، لكن الأهم بالنسبة لي هو أن تُروى القصة بالشكل الذي تستحقه، لكل فصل إيقاعه الخاص، ومساحته للتنفس والتأثير، عندما تكتمل الأجزاء الثلاثة، قد تكون هناك فرصة لتقديمها في تجربة سينمائية متكاملة، لكن الآن، أريد أن يعيش كل جزء رحلته الخاصة، كما خُطِّط له أن يكون.

وبالمناسبة هل تشعر بوجود اختلاف بين الصيغتين (فيلم قصير – فيلم طويل) فيما يتعلق بالكتابة خصوصا، أنت الذي أخرجت سابقا أفلاما لفتت الانتباه بشدة وتطمح الآن لإنتاج فيلم روائي طويل؟

في الواقع، الانتقال من الأفلام القصيرة إلى الطويلة ليس مرحلة جديدة بالنسبة لي، فقد أخرجت سابقًا الفيلم الروائي The Rug (70 دقيقة)، الحائز على 6 جوائز دولية، والفيلم الوثائقي Knights of The Fantasia (54 دقيقة)، الذي فاز بـ 13 جائزة دولية، لذا، فإن التعامل مع المساحات الزمنية المختلفة ليس تحديًا بقدر ما هو أسلوب في رواية القصة.

لا أؤمن بأن هناك قواعد صارمة تفرض كيف يجب أن يكون الفيلم القصير أو الطويل، فكل قصة تفرض إيقاعها الخاص، سواء كانت في 10 دقائق أو 100 دقيقة، السينما ليست مسألة وقت، بل إحساس بالتوقيت، والتجربة تحدد نفسها بنفسها.

أما عن عدم انتشار هذه الأفلام في الجزائر، فالأمرلا يتعلق بجودتها أو أهميتها، بل بعوامل التوزيع، حيث لم يكن هناك عدد كافٍ من الموزعين لمنحها فرصة أوسع للوصول إلى الجمهور، رغم عرضها في السينماتيك، وهذا في حد ذاته يعكس التحديات التي تواجه صناعة السينما في بلادنا، والتي نأمل أن تتطور لتواكب الطاقات الإبداعية الموجودة.

ماذا عن إدارة الممثلين وقد أعيبت عن الفيلم أشكالٌ من الحوار تبالغ في التعبير وتحاكي المسرح نوعا ما؟

كما هو الحال مع أي شخص، هناك عالم داخلي يعجّ بالمشاعر والأفكار، وعالم خارجي تحكمه القوانين والواقع، في هذا الفيلم، أردت تجسيد هذه الازدواجية من خلال الأداء والتصوير: المشاهد الداخلية تحمل طابعًا مسرحيًا، حيث تصبح الشخصيات سجينة أفكارها وهواجسها، تتحرك داخل فضاء مغلق يشبه خشبة المسرح، بينما المشاهد الخارجية أكثر واقعية، تعكس التصادم الحتمي مع قسوة العالم الحقيقي.

لكن هذا التباين لا يقتصر فقط على الأسلوب، بل يمتد إلى الجو النفسي العام. الظلام في الفيلم ليس مجرد عنصر بصري، بل حالة وجودية، يعكس القلق، القمع، والانتظار. إنه مرآة للحرب ذاتها، حيث لا وضوح ولا يقين، فقط ظلال تتحرك بين الحقيقة والخيال.

الباب الفاصل بين الداخل والخارج ليس مجرد عنصر ديكوري، بل رمزٌ لهذا العبور بين حالتين متناقضتين. حين تعبر الشخصيات الأبواب، فهي لا تنتقل فقط بين فضاءين، بل بين نفسيتين مختلفتين: الداخل المليء بالتساؤلات والاضطرابات، والخارج الذي يفرض عليها قوانينه القاسية.

عدد من المتفرجين انزعجوا من بعض المشاهد. شخصية الضابط الفرنسي الذي نراه في أحد المشاهد يقف أمام الصليب ملطخا بالدماء صارخا بتناقضاته كأنه في حصة لطرد الأرواح الشريرة، وشخصية الخائن الحركي الذي يحاول أن يبرر ما لا يبرر...

في سياق الحرب، لم يكن الاحتلال الفرنسي يقمع الجسد فقط، بل كان يسعى إلى خنق الفكر والروح، مما جعل الحياة اليومية نفسها تتحول إلى مسرح من التكيف القسري والتظاهر المستمر،الناس عاشوا بين عالمين: عالم داخلي مختنق بالخوف والمقاومة المكبوتة، وعالم خارجي تحكمه القوة والاضطهاد، هذه المفارقة هي ما أردت تجسيده بصريًا وأدائيًا في الفيلم، ليشعر المشاهد بثقل القمع، لكنه في الوقت ذاته يلمح شرارة التمرد والتمسك بالهوية.

الضابط الفرنسي تحرّكه قناعة متطرفة تشوّه إحساسه بالعدالة، أفعاله خلال النهار تتناقض بشكل حاد مع طقوسه الليلية، مما يكشف عن تناقض مزعج، إنه في آنٍ واحد الجلاد والمُخلّص الذي نصّب نفسه، عالقًا في دائرة من العنف والتبرير،أما بالنسبة للخائن، فوجوده في الفيلم يطرح تساؤلات حول الولاء، البقاء، وثقل الخيانة، كلا الشخصيتين تعيشان في فضاء تتلاشى فيه الحدود الأخلاقية، مما يترك للمشاهد حرية التساؤل عمّا يحركهما حقًا.

ما لفت انتباهي شخصيا هو اشتغالك الصريح على اللعب بالألوان والظلال والأنوار. تبدو بعض المشاهد الداخلية كأنها مستخرجة من لوحات تشكيلية كلاسيكية من تيار معين.

نعم، في هذا الفيلم تحديدًا، تأثرتُ بثلاثة عوالم فنية وفكرية عميقة: كرافاجيو، دانتي، وإسيّاخام.

من كرافاجيو، استلهمتُ اللعب بالضوء والظل، حيث النور لا يضيء بقدر ما ينحت الألم داخل العتمة، استخدمتُ الإضاءة الدرامية الحادة بنفس أسلوبه، بحيث يبدو الضوء كأنه يكشف الجروح الداخلية أكثر مما يمنح الخلاص، ليخلق شخصيات منحوتة بين الظلام والإنارة، بين الموت والحياة، تمامًا كما تفعل فرشاته.

أما دانتي، فكان حضوره في الأعماق النفسية للشخصيات، كما في "الجحيم"، لا يوجد هروب من المواجهة، كل شخصية تعيش دوائرها الخاصة من الألم، وكل فضاء مغلق في الفيلم هو طبقة أخرى من العذاب النفسي والروحي، حيث تتراكم الأسئلة أكثر من الأجوبة، ويتحول الداخل إلى متاهة من الصراع الوجودي. إسيّاخام، بواقعيته القاسية وألوانه المشبعة بالألم، كان مصدر إلهام في تجسيد الجرح التاريخي داخل الشخصيات.

كما كان يرسم المعاناة في ملامح وجوهه، حاولتُ أن أجعل الأجساد نفسها تحمل أثر العنف، ليس فقط عبر المكياج أو الملابس، بل في لغة الجسد، في العيون المتعبة، في التوتر الدائم الذي يلفّهم كما لو أنهم جزء من إحدى لوحاته التي تصرخ بالألم الجزائري العالق بين الذاكرة والواقع.

المفاجأة السارة هو هذه الموسيقى التصويرية التي قمت بتأليفها لصالح العمل، هل تعتقد، مثل عدد من المخرجين، بأن الموسيقى ينبغي أن ينفرد بها مخرج الفيلم شخصيا إن كانت له القدرة على فعل ذلك طبعا، لأنه بهذا يُؤثِث قصته بطريقته الخاصة وبإحساسه هُوَ دون غيره؟

هذا سؤال جوهري، وهو يرتبط مباشرة بكيفية تفاعل المخرج مع عالمه السينمائي، بالنسبة لي، الموسيقى ليست مجرد عنصر مكمّل للصورة، بل هي امتداد عضوي لها، نبض الفيلم الداخلي.

عندما أؤلف الموسيقى بنفسي، لا أفعل ذلك لمجرد أنني أملك القدرة، بل لأنني أشعر أن الإيقاع، النغمات، والصمت بينهما، كلها تنبع من نفس الرؤية التي صنعتُ بها المشهد.

الموسيقى هنا ليست فقط خلفية أو مرافقة، بل هي جزء من السرد، صوت آخر يحكي القصة بطرق لا تستطيع الكاميرا وحدها أن تفعلها. أثناء قراءة سيناريو شهيناز مسعودي، كنت أسمع الموسيقى داخل المشاهد قبل أن أضع اللحن، كأن الصورة نفسها تُملي عليّ كيف يجب أن تبدو النغمة.

هذا لا يعني أن الاستعانة بملحنين آخرين تقلل من قيمة العمل، بل بالعكس، هناك أفلام تحتاج إلى صوت آخر يمنحها بعدًا مختلفًا. لكن في حالتي، أؤمن أن المخرج الذي يستطيع أن يعبّر موسيقيًا عن رؤيته، فهو فقط يعمّق إحساسه الخاص بالقصة ويجعلها أكثر التصاقًا بمشاعره وتصوراته. لأن الفيلم في النهاية هو تجربة حسية كاملة، وعندما تأتي الموسيقى من نفس المصدر الذي صنع الصورة، يكون هناك انسجام داخلي لا يمكن تحقيقه بسهولة بوجهات نظر متعددة.

في هذا الفيلم، لم تكن الموسيقى مجرد مرافقة، بل كانت تسرّبًا صوتيًا للألم، للخوف، وللصمت الذي يتحدث أكثر من الكلمات، عندما كنت أُخرج وأُدير الممثلين، وحتى أثناء المونتاج في غرفة التقطيع، كان المُلحن داخلي يؤلف الموسيقى تلقائيًا، لم يكن الأمر وكأنني أضيف الموسيقى لاحقًا إلى الفيلم، بل كانت المشاهد نفسها تملي عليّ إيقاعها، وكأن الصورة والصوت يتولدان من نفس النبض.

في كل لحظة، كنت أسمع الموسيقى قبل أن أكتبها، كأنها كانت تتشكل مع تحرك الكاميرا، مع إيقاع الأداء، مع الصمت بين الجُمل، لم يكن هناك فاصل بيني كمخرج وبيني كمُلحن كان الاثنان يتحركان بتناغم، يتنقلان بين الصورة والصوت، كأنهما جزء من نفس الروح التي تنبض داخل الفيلم.

بالإضافة لذلك، رأيناك تستعين بمقطوعات من الموسيقى الكلاسيكية العالمية، عوض أن تقتصر على التراث الموسيقي الشعبي الجزائري، كما يحدث عادة في الافلام "الثورية" عندنا. كيف تبرر هذا؟

اختيار الموسيقى الكلاسيكية العالمية في بعض المشاهد كان أمرًا طبيعيًا بالنسبة لي، لأن روح المشهد نفسه استدعت ذلك، لم يكن الأمر مجرد اختيار جمالي، بل استجابة حقيقية لما تتطلبه اللحظة السينمائية، هناك مشاهد حملت في جوهرها نفس الروح التي نجدها في الموسيقى الكلاسيكية، من حيث العمق، الصراع الداخلي، والتوتر العاطفي، فكانت هذه اللغة الموسيقية هي الأكثر صدقًا في التعبير عنها.

وفي المقابل، لم يكن ممكنًا تجاهل الجذورالجزائرية للفيلم، ولهذا كانت هناك مشاهد استدعت روح الموسيقى الثورية الجزائرية، عندما احتاج المشهد إلى نَفَس يحمل ذاكرة المقاومة، إلى إيقاع ينبض بدماء الذين قاتلوا وضحوا، وجدت أن الموسيقى الجزائرية الثورية كانت الخيار الأصيل والطبيعي، لم يكن هناك تعارض بين الاثنين، بل تكامل، لأن كل مشهد كان يفرض لغته الموسيقية الخاصة.

في النهاية، لم أتعامل مع الموسيقى كعنصر منفصل عن الفيلم، بل كجزء عضوي منه، ينبع من داخله، يعبر عن روحه، ويتناغم مع إيقاعه السردي.

لقد عشت لفترة معينة في السويد، بلد السينمائي الكبير والخالد انغمار برغمان، ما الذي أخذته من هذه التجربة؟

قبل ذلك، كنت في إيطاليا لمدة أربع سنوات، ثم قضيت أكثر من نصف حياتي في بقية أنحاء العالم، وخاصة في السويد، وبما أنك ذكرت إنغمار برغمان، فقد حظيت بفرصة لقائه عندما كنت في السادسة والعشرين من عمري، حين كُلفتُ من قبل المسرح الملكي الدرامي Dramaten بتأليف الموسيقى لمسرحية La Celestina، للكاتب فرناندو دي روخاس، وإخراج روبرت ليباج، كما كنت جزءًا من طاقم التمثيل في دور "التروبادور".

كانت تلك التجربة استثنائية، حيث استمر العرض لمدة ستة أشهر، وعملت مع مجموعة من الممثلين الموهوبين، الذين كان بعضهم جزءًا من أفلام برغمان نفسه، العمل في هذا المسرح العريق ومع هذه الأسماء الكبيرة كان بمثابة مدرسة فنية قائمة بذاتها، برغمان لم يكن مجرد مخرج، بل كان مدرسة فكرية متكاملة، سواء في السينما أو المسرح، حيث كانت فلسفته تتغلغل في عمق الشخصيات والصورة، وتطرح تساؤلات وجودية بجرأة وشاعرية.

السويد لم تكن مجرد محطة مهنية، بل كانت فضاءً سمح لي بالتفاعل مع تجارب فنية وفكرية عميقة، وأثرت بشكل كبير على رؤيتي الإبداعية سواء في السينما أو في الموسيقى، تمامًا كما حدث في إيطاليا وكل البلدان التي زرتها، كل مكان ترك بصمته، سواء من خلال المسرح، السينما، أو حتى الحياة اليومية، حيث تتداخل الثقافات، الفنون، والتجارب الإنسانية لتشكّل رؤيتي الخاصة للعالم والإبداع.

وماذا عن الجمهور؟ هل تولي أهمية لرأيه؟

أعتبر عرض الفيلم أمام الجمهور الجزائري بمثابة لحظة فارقة، ليس فقط لأنه كشف عن العمل للمرة الأولى، ولكن لأنه حمل معه اختبارًا حقيقيًا للعلاقة بين القصة والمتفرج، بين الصورة والذاكرة الجماعية. كان هناك صمت ثقيل في بعض المشاهد، همسات، أنفاس محبوسة، ثم انفجارات من التصفيق أو حتى نظرات غارقة في التفكير.

ما لفت انتباهي هو أن الجمهور لم يكن مجرد متلقٍ سلبي، بل كان شريكًا في التجربة، البعض عاش الألم في صوره، والبعض الآخر وجد في الشخصيات انعكاسًا لقصص سمعها من أجداده، أو ربما أحاسيس كان يعجز عن التعبير عنها بالكلمات.

هذا التواصل غير المرئي، هذه الطاقة التي تتحرك بين الشاشة والمقاعد، هي ما يجعل السينما حقيقية، تتجاوز كونها مجرد مشاهد متتابعة، لتصبح لحظة صادقة يعيشها الجميع معًا، كلٌ بطريقته.

في النهاية، الفيلم وُلد من هذا الواقع، من هذه الذاكرة، وكان لا بد أن يعود إليها، أن يُختبر في عيون من عاشوا التاريخ أو حملوا صداه، الجمهور الجزائري ليس جمهورًا سهلًا، لكنه جمهور صادق، وإذا لمس شيئًا حقيقيًا، فإنه يحتضنه بكل جوارحه.