33

1

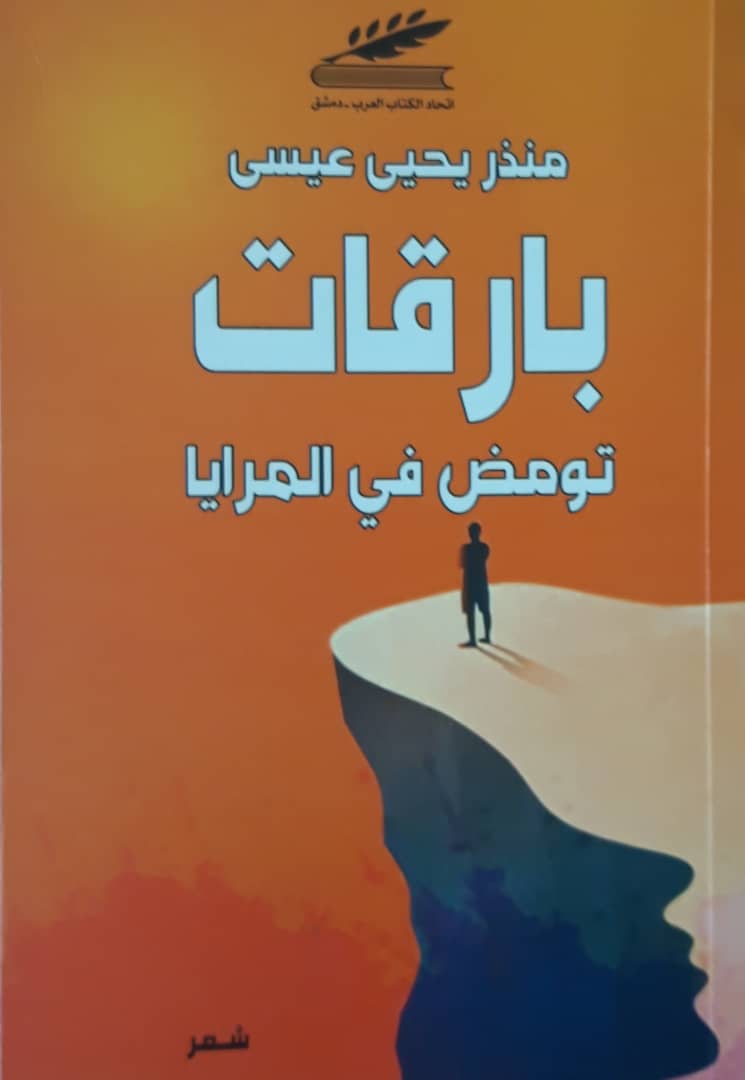

قراءة في ديوان بارقات تومض في المرايا

للشاعر : منذر يحيى عيسى

بقلم : فرحان الخطيب

يقول الشاعر منذر يحيى عيسى في مقدمة ديوانه ( إنها تأملات في الحياة وما تزخر به، والموت وما يطرحه من أسئلة، وما بينهما ... ) وقد ذكرتني كلمة " ما بينهما " بإجابة أحد الفلاسفة عن سؤال له ما تعريف الحياة ؟ فأجاب : إنها " الطريق إلى الموت " وبهذا تركن إلى تماهي العبارتين اللتين الدلان على أن ما بين الولادة والموت تحتشد الرؤى والميول والظواهر وما على الإنسان في رحلته هذه إذا أن يرى ويفكر ويظن ويحدس جرياً وراء ما یخه نه حقائق مطلقة.

وبعد امتحانات ليست باليسيرة يدرك أن ما يشاهده لا يعدو أن يكون لفحاً بارقة، تومض في مرايا الحياة التي نعيش، تخطف الأبصار منا، دون أن ندرك كنهها أو ماهيتها أو جوهرها، ولكننا بكل جد واجتهاد تدرك أننا نحاول لإيهام ذاتنا أننا بشر نعيش وتفكر وتعذر مداميك عاليات من حقائق نظنها مؤكدة.

وما هي إلا " بارقات تومض في المرايا " على حد " عنوان " ديوان الشاعر منذر عيسى الذي أبرق وأومض لنا كدلالة أولى إلى عالم الديوان، وقد أفلح في ذلك بعد تصفحنا لمحتواه، ودراستنا لما بين دفتيه، وكانت بوابة الدخول من العتبة النصية الأولى إلى فسيح أرجائه كبؤرة إشعاع تضيء على مبتغاه من هذه الومضات المنثورة على مساحة ما يقترب من المنتي صفحة، وبأكثر من مئة وخمس وسبعين ومضة شارقة مكتنزة بفيوض من المعاني التي تحتشد بها الحياة ما بين الولادة والموت.

يحاول الشاعر أن يكون رائياً ومفكراً ومحللا وفيلسوفاً وبعض نبي. وهو محق في ذلك على حد تعبير أحد الشعراء بقوله " إن الشعراء هم عطر الأنبياء على الأرض" ولعل منذر عيسى سعى بحدس شاعريته، وبعد أن قدح زناد فكره وجد أن المرء يبدأ الحياة صرخة وكينونة ووجوداً وكلمة وعقلا ب " العري " الذي يرتديه، فانطلق من هذا المعنى عبر الكثير من "بارقاته " كقوله :

عندما تتربع الشمس في ملكوتها الأزلي ...

وتسكب فيوض قدرتها ...

على زيد الأرض ...

تتبخر شهوة الروح ...

تليس عزيها الأبدي ...

وتصعد إلى الجنان هناك ...

هل ستكون الشهوات مباحة ....

كما رسمتها أجنحة الخيال .. " ص ٢٣ .

فها هي الشمس والدة الحياة الأسطع ترتدي العري، لتحلق بأجنحة الخيال البعيدة المدى، وهل الحياة أكثر من لعبة العري ومحاولة ستره واقعاً أو خيالا !؟، الشاعر يذهب بعيداً عبر ناظوره الرؤيوي في إعلان الدهشة البدء للوجود ومحاولته تفسيرها وتبريرها، وهو مسكون بهذه الفلسفة الوجودية يحاول فك شيفرتها شاعرياً، وتبقى كلمة " ما بينهما " بوصلته التي يتبعها، ولكن بحدس قلق وخوف من المجهول، ولأن المرء لا يعرف ما يلف غده

يبقى رهين هواجسه، فيقول :

" ونحن نعاقر الحياة ...

كما تعاقر خمرة معتقة ...

غريب أمرنا ...

تولد ونفكر في النهاية ...

التي تجيء على شكل مفاجأة ...

نتعقد العيش ...

وكأن الموت قاب قوسين ....

فهل من حياة .....

أو موت على شكل حياة ؟ .. " .

وما يزال الشاعر وعبر الكثير من البارقات يؤكد هذا المعنى، نتساءل ونداور فكرته من كل جوانبها، ما الذي يدعو الشاعر لأن يخاف وأن يضطرب ويجفل من فكرة الموت النهاية التي لا مفر منها، أهو اشتياق لها وهروب من حياة يكابدها، أو خوف على سعادة يخشى ضياعها، إنه سؤال أقحمنا الشاعر في كثرة الإجابات المتلاحقة التي نثرها على صفحات دیوانه، ولعله يعلن عن الشاعر الحكيم أيضا :

" الخوف من الحياة ...

والخوف عليها ...

الهوس المطارد لنا كظلنا ...

لن يطيل زمن الاحتضار ...

ولن يقدم أو يؤخر النهاية .. " ص ١٤٧ .

مجسات الشاعرية عند عيسى تعمل بدأب دون كلل أو ملل في سعيها لاكتشاف مفاصل حركة الوجود المعقدة، ولا يتوانى في الخوض بالكثير من التفاصيل المكونة لها، فيبادر بعرض صورتها كما هي ، أو يضفر حولها الأسئلة الواخزة، أو يتبنى ما يقال فيها، يقول في هذه الومضة الداعمة :

" عندما يعتلون موقعا بالمصادفة كان ...

يستأجرون كتبة التاريخ ...

ربما ليؤكدوا أنهم ....

لم يكونوا سوى " أشنيات "

في مملكة الحياة .. " ص ۱۰۸ .

يمر بنا المعنى هنا كسهم أصاب كبد الفريسة، أو كبارقة أشرقت في عتمة ما يحيط بنا من قتامة وسواد، فيبدو مقصده واضحاً لا لبس فيه ولا محاباة وهذا دور الشاعر حين تستوي كلمته في مجامر مواقفه من الحياة، ولهذا لا يقف القارىء لهذه المجموعة على تصنيف أغراضها بشكل تقليدي، بل هي أشبه بمدينة زاخرة بكل أطياف العناصر المكونة لها، فهي هادئة وصاحبة مشعة ومعتمة، غنية وفقيرة ساهرة ومستيقظة تتابعها عيون الشاعر وتلتقط تفصيلاتها من الزاوية التي يحبذ أن يكون الراصد فيها، يقول لأجل

الذين يضحون بأنفسهم فداء للوطن :

" إنهم يرحلون ...

يؤثرون الدفء الأبدي للتراب ...

على صقيع الوقت ...

لم يعد يمزق صمتهم الضجيج أو البكاء ...

تذكرهم ...

وهم بحاجة لتذكرهم ....

وتجدد لهم بالذكرى الحياة ....

ولو بإشعال شمعتين .. " ص ۱۲۸ .

كل النهايات في بارقات الشاعر منذر، لا تكون على مقاس المشتهى من الحياة، كل النهايات تأتي مقسورة على ما يرسم لها الشاعر من مفارقات ومفاجآت تبتعد قليلا أو كثيراً عن اللوحة التقليدية الكلاسيكية التي اعتدنا النظر والركون إليها، حتى المرأة عنده جاءت كمروضة أو سائسة للرجال

فلم يرسمها بعينيها العسليتين، وضفائرها الشقراء، وقامتها المديدة، بل حدد كينونتها بما تقوم به من فعل تجاه الرجل، وإن كان هذا لا يحيد عن الحقيقة، ولكن الشاعر يؤكد لنا بأن بارقته هذه لا تومض في مراياه إلا كما

ترى عينه، ويرسم هواه : " المرأة مخلوق عجيب .

وحدها القادرة على ترويض الغرائز ...

المتوحشة عند الرجل ...

وبمنتهى المرونة وبأصابع ساحرة ...

ترتب فوضى حواسه ...

وتعيد تشكيل ألوان اللوحة النافرة ...

المعلقة على جدران الأيام .. " ص ١٥٢ .

وفي شكل بارقات الشاعر، نستطيع أن تنمذج هذا الشكل من البوح الشاعري تحت عنوان قصيدة النثر التي حجزت مكانها بكثير من الثقة بكينونتها ووجودها كحالة عصرية وحداثوية، حلت بين ظهرانينا بعد تبنيها - عن قصد او غير قصد - من قبل عدد من الشعراء العرب كيوسف الخال وخليل حاوي والماغوط، وكان أدونيس قد ترجم كتاب الفرنسية سوزان برنار حول أشعار بودلير، وانتشرت قصيدة النثر كوافد جديد مرغوب، كانتشار النار في الهشيم، وكثير من أخطأ، والقليل القليل من أصاب، ولعلنا في هذا الديوان الشاعرنا منذر عيسى واجدون شكل القصيدة النثرية القصيرة، التي عبر عنها الناقد الانكليزي هربرت ريد بقوله " عندما يكون الشكل والمحتوى مندمجين

في عملية الخلق الأدبي، ويمكن حصر المحتوى بدفقة شعورية واضحة البداية والنهاية، فتبدو في وحدة بينة، فإننا أمام القصيدة القصيرة .. " ..

وعليه، فإن هذا التوصيف ينطبق على بارقات الشاعر بشكل لافت بل بوضوح عال، فقصائد المجموعة قصائد قصار، واضحة البداية والنهاية مكتنزة بالدفقة الشعورية والشعر هو الجملة اللغوية الحفالة لمعنى ما. يهدينا إياها الشاعر بفنية يفهمها القارىء ويعز عليه بناؤها، هنا تعثر كثيراً على هذه الصور والأخيلية والحداثة التي تخضل بها روح القاريء، وكأن التوقيعة الشعرية على رأي عز الدين المناصرة، هي " حاكورة " الروح الملأى بورود منذاة، وخضرة غاوية، وصباحات تهم بالصعود على دراج النهارات العالية، هكذا القصيدة القصيرة عند عيسى كمثل هذا :

" هل سيمتلىء البحر يوماً

بمزق الجبال ...

إذا ما استمرت هكذا .....

غزارة الدموع .. " ص ۱۷۸ م.

يبحث الشاعر بسنارة خياله عن صور داهشة، يستخرجها من بحر الكلمات المتلاطمة المعاني، فيعثر عليها بمهارة بادية للعين والعقل، ولا يتأتى ذلك للشاعر إلا بقصدية تعقدها، ودراية يتملكها، وتكثيف كنقاط الصوى القليلة في بيداء الشعر، تدل على الهدف، وتبدد الإبهام والغموض في متاهات

ومجازات يعبرها الشاعر بسلام.

في هذا الكم الهائل من عنوانات البارقات، يتوقف الشاعر عند اليومي من التفاصيل، والآني من المواقف، والطاريء من الرؤى، ولكنها بمجموعها تشكل الثابت الحياتي من فرح وحزن، وحب وكره وتسامح وغضب، وغفلة ويقظة، وما تحفل به الحياة من ثنائيات تزينها لتكون الحياة حياة .. لعل

هذه الومضة تدلل على ما نقول :

" الحياة ...

مرة مثل حبة الدواء ...

قليلا من الحلاوة على قشرتها ...

يا إلهي ...

كي نتمكن من ابتلاعها ...

على طريقة المرضى ...

علماً أننا لا تطلب منها الشفاء .. " ص ١٦٢ .

بارقات تومض في المرايا " تعجن الشعرية بفلسفة الحياة كما رآها الشاعر وتقدمها لنا كوجبات شهية القراءة متنوعة في مدلولاتها، عبر لغة تكاد تكون اللغة اليومية في التعاطي، ولكنه استطاع بمكنة وتمكن أن يولد من تجاور المفردات آفاقاً أخرى بعيداً عن المعنى المعجمي، مثل " أفئدة المناجل حضن الضباب أسوار الليل طوق اللهفة " ومثل هذا كثير، وإذا كانت قصيدة النثر، وخاصة القصيرة منها، تتطلب وبالحاح الإيجاز والتكثيف، فإن بعض البارقات غشاها بعض السرد والتمطيط النثري كما في " ضيف ثقيل .

أو " طهارة متأخرة " وقد كان بوسع الشاعر الابتعاد عنها، وغربلة المجموعة للإبقاء على اللآلاء منها، وإنه لكثير كثير باوقات منذر يحيى عيسى تفتح الشهية على الإبحار فيها مرات ومرات، ولا تكفي قراءة واحدة لاستكناه ما تزخر به عذب اللفظ والمعنى، بل تحتاج إلى سبر أوسع، وإحاطة أشمل، ولربما يكون غيري يعد العدة النقدية ليعملها في هذا التجريب الشعري العتيد .