127

0

في يوم العلم... استذكار لرجل نهض بالأمة وحررها

في قلب الجزائر، ذاع اسم رجلٌ كانت الصحف المحلية والدولية تردد ذكره، تاركًا أثراً لا يُمحى في تاريخ البلاد، وشيّعت جنازته حشود ضخمة تجاوزت الخمسين ألف جزائري، ووجهت إذاعة ألمانيا تهمة قتله عبر السم إلى سلطات الاحتلال الفرنسي، كما حدث مع العديد من العلماء.

نسرين بوزيان

وارتبط اسمه في ذاكرة الجزائريين، لذا أصبح 16 أفريل من كل عام يوما للاحتفال تخليداً لذكراه، إنه العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس صاحب المقولة الشهيرة: "شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب… من قال إنه حاد عن أصله أو قال إنه مات، فقد كذب".

المولد والنشأة

وُلد عبد الحميد بن باديس في 11 ربيع الثاني 1307 هـ الموافق 4 ديسمبر 1889 م في ولاية قسنطينة، في أسرة ذات مكانة اجتماعية مرموقة، متدينة وذات تاريخ عريق، كان والده، محمد المصطفى بن باديس، حافظًا للقرآن الكريم من أعيان المدينة، وعمل قاضيًا وعضوًا في المجلس الجزائري الأعلى، وكذلك في المجلس العمالي لولاية قسنطينة.

وكان من أنصار العلم والعلماء، ومن أسرة معروفة، حيث كان المعز بن باديس أحد أفرادها الذي أعلن انفصال الدولة الصنهاجية عن الفاطمية وأرسى مذهب أهل السنة والجماعة.

كان عبد الحميد أكبر إخوته: الزبير، العربي، عبد المالك، محمود، عبد الحق، نفيسة، والبتول، أما أمه، زهيرة بنت محمد بن علي بن جلول، فكانت تنتمي إلى أسرة عريقة في قسنطينة، تعود أصولها إلى منطقة الأوراس.

تأثر عبد الحميد بن باديس بشخصية والده وأخلاقه، وقال في احتفال ختم تفسير القرآن الكريم في عام 1938: "الفضل يرجع أولاً إلى والدي الذي ربّاني تربية صالحة ووجهني وجهة صالحة، ورضي لي العلم طريقًا أتبعها ومشربًا أرده، وبرّاني كالسهم وحماني من المكاره صغيرًا وكبيرًا، وكفاني متاعب الحياة… فلأشكرنك بلساني ولسانكم ما وسعني الشكر".

التحصيل العلمي للشيخ عبد الحميد بن باديس

بدأ الشيخ عبد الحميد بن باديس مسيرته التعليمية في مسقط رأسه بقسنطينة ، حيث تلقى دروسه الأولى في علوم الدين واللغة في جامع “سيدي محمد النجار” على يد الشيخ حمدان الونيسي، أحد كبار العلماء في الجزائر. منذ عام 1903، وأثر الشيخ الونيسي في توجيه بن باديس الديني، مُرشداً إياه إلى عدم استخدام علمه كوسيلة للحصول على وظائف في الإدارة الاستعمارية الفرنسية، مشيراً إليه قائلاً: "لا تقرب الوظيفة ولا ترضها ما حييت، ولا تجعل علمك مطية لها".

في سن الثالثة عشرة، حفظ بن باديس القرآن الكريم على يد الشيخ محمد بن المداسي، أحد أشهر المقرئين في قسنطينة، مما ساهم في ترسيخ أسس علمية ودينية قوية في شخصيته.

ثم انتقل إلى تونس في عام 1908 لمواصلة تعليمه في جامع الزيتونة، حيث التقى بنخبة من العلماء مثل محمد النخلي القيرواني ومحمد الطاهر بن عاشور، الذين كان لهم دور كبير في إثراء فكره.

في عام 1911، حصل بن باديس على شهادة “التطويع العالمية” بترتيب أول، وعاد إلى الجزائر في عام 1913 ليبدأ مسيرته الإصلاحية.

بدأ بإلقاء دروس حول كتاب “الشفا” للقاضي عياض في جامع قسنطينة الكبير، إلا أن سلطات الاحتلال الفرنسي منعت استمراره في تلك الدروس.

البدء في تنفيذ مشروع الإصلاح

بعد عودته إلى الجزائر، شرع بن باديس في تطوير خطة إصلاحية تعليمية ومجتمعية تهدف إلى محاربة الجهل وتأسيس جيل قادر على مقاومة الاستعمار.

كرس 27 عاماً من حياته للعمل التربوي، مناضلاً ضد الخرافة والشعوذة، وعمل على تثقيف جميع فئات المجتمع الجزائري دون تفرقة.

اهتم بن باديس بتعليم المرأة، مؤمناً بدورها الأساسي في بناء الأسرة والمجتمع. دعا إلى ضرورة تعليمها باعتباره حقًا شرعيًا، وهاجم من حاولوا تقييد تعليمها، معتقداً أن “حجاب الجهل” هو العائق الحقيقي أمام تقدمها.

كما كانت جولاته التعليمية تشمل جميع أنحاء الجزائر، حيث كان يلقي الدروس في المساجد والزوايا لنشر الوعي وإعلان مشروعه الإصلاحي الوطني.

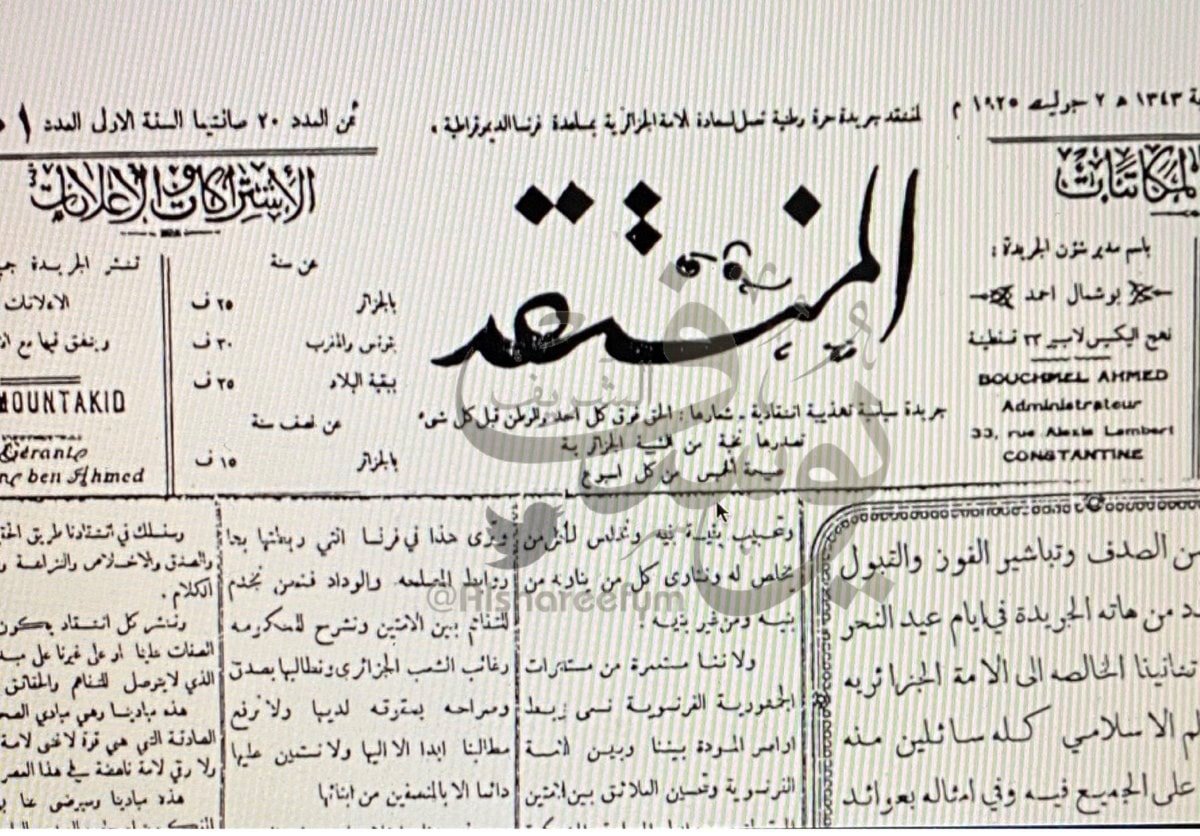

الصحافة كأداة للإصلاح

أدرك بن باديس أهمية الصحافة كوسيلة لنشر أفكاره الإصلاحية، فأسس جريدة “المنتقد” في عام 1925، بعد توقيفها بسبب لهجتها الحادة، أسس جريدة “الشهاب” في عام 1929، التي دافع فيها عن أفكاره بأسلوب أكثر مرونة،كما شارك في العديد من الصحف الأخرى التابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، مثل “البصائر” و”الشريعة”.

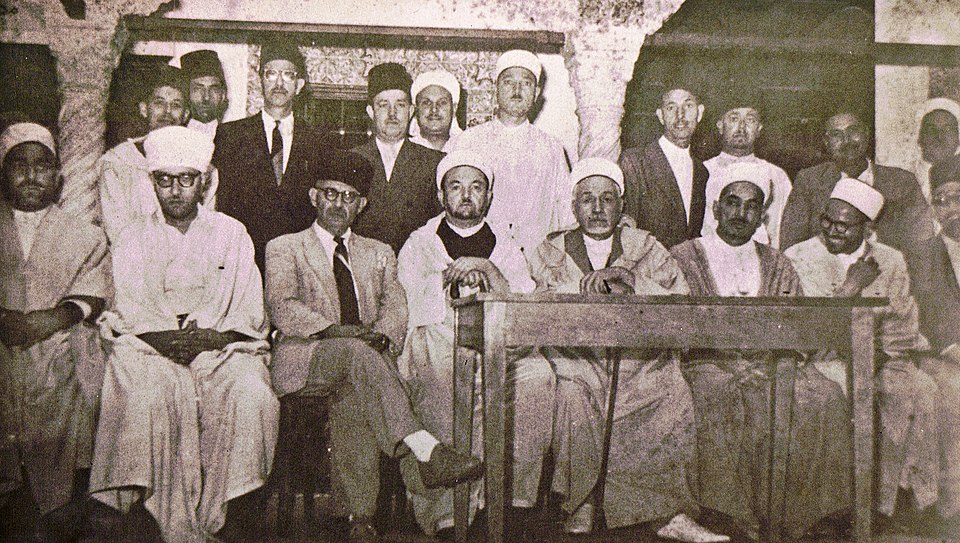

تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

في 5 ماي 1931، أسس الشيخ عبد الحميد بن باديس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، في نادي الترقي بالعاصمة ، إثر دعوة وجهت إلى كل عالم من علماء الإسلام في الجزائر، أعلنوا فيها أن الجمعية دينية تهذيبية تسعى لخدمة الدين والمجتمع، لا تتدخل في السياسة ولا تشتغل بها.

لبّى الدعوة وحضر الاجتماع التأسيسي أكثر من سبعين عالما، من مختلف جهات الجزائر، ومن شتى الاتجاهات الدينية وانتخبوا مجلسا إداريا للجمعية يتكون من ثلاثة عشر عضوا برئاسة الشيخ بن باديس الذي لم يحضر إلا في اليوم الأخير للاجتماع وباستدعاء خاص مؤكد، فكان انتخابه غيابيا.

لم يكن رئيس الجمعية ولا معظم أعضاء مجلسها الإداري من سكان العاصمة، لذلك عينوا لجنة للعمل الدائم تضم خمسة أعضاء برئاسة عمر إسماعيل، تتولى التنسيق بين الأعضاء، وحفظ الوثائق، وضبط الميزانية، وتحضير الاجتماعات الدورية للمجلس الإداري.

ولم يحضر الشيخ بن باديس الاجتماع التأسيسي للجمعية من البداية، وكان وراء ذلك هدف يوضحه الشيخ خير الدين، أحد المؤسسين الذي حضر الجلسات العامة والخاصة لتأسيس الجمعية،قائلا":وأسرّ إلينا بن باديس أنه لن يلبي دعوة الاجتماع ولن يحضر يومه الأول حتى يقرر المجتمعون استدعاءه ثانية بصفة رسمية لحضور الاجتماع العام، فيكون بذلك مدعواً لا داعياً، وبذلك يتجنب ما سيكون من ردود فعل السلطة الفرنسية وأصحاب الزوايا، ومن يتحرجون من كل عمل يقوم به بن باديس".

وهكذا تأسست الجمعية، وتشكل مجلسها الإداري المنبثق عن الاجتماع العام، كما حددت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الأهداف التي ترمي إلى تحقيقها في منشور للجمعية نشره الشيخ ابن باديس في جريدة البصائر في العدد 160 الصادر في 7 افريل 1939. وشملت أبرز أهداف الجمعية ما يلي:

• إيقاد شعلة الحماسة في القلوب بعد أن بذل الاحتلال جهده في إطفائها حتى تنهار مقاومة الجزائريين.

• إحياء الثقافة العربية ونشرها بعد أن عمل المستعمر على وأدها.

• المحافظة على الشخصية الجزائرية بمقوماتها الحضارية والدينية والتاريخية.

• مقاومة سياسة الاحتلال الرامية إلى القضاء عليها.

• أسست الجمعية شُعبًا (فروعًا) لها على المستوى الوطني، وبلغ عدد تلك الشعب 58 عام 1938.

• نشر اللغة العربية على نطاق واسع، وإحياء الثقافة العربية الإسلامية في الجزائر، وبعث التاريخ العربي الإسلامي.

• ترسيخ غيرة وطنية لدى الجزائريين في وجه سياسة الاحتلال، واجتهدت في إعداد نخبة من الرجال والنساء ليكونوا عمدة لنهضة الجزائر، وقامت في سبيل ذلك بإصلاح أساليب التعليم وطرق التدريس، وإصلاح الكتب المدرسية.

ثم انطلقت جمعية العلماء المسلمين في تنفيذ برنامج إصلاحي تعليمي بدأ في 1928م، بعد اجتماع مع علماء من المشرق وتونس.

وساهم الشعب في تأسيس المساجد والمدارس والنوادي بأمواله الخاصة، حتى يسهل الاشراف على متابعة العمل الاصلاحي وتنشيط العمل التربوي الذي يقدم في المدارس الحرة التي بدأت تنتشر في ارجاء البلاد، حيث تم تعيين الشيخ الطيب العقبي للإشراف على العمل في العاصمة وضواحيها، بينما تولى الشيخ البشير الإبراهيمي الجهة الغربية من البلاد انطلاقا من ولاية تلمسان ، وظل الإمام عبد الحميد بن باديس مشرفًا على قسنطينة،كما تم تأسيس فروع الجمعية في مختلف المناطق.

وواجهت الجمعية صعوبات واضطهادًا، لكن الشعب أقبل على التعليم الحر، ما أدى إلى انتشار المدارس في كافة أنحاء الجزائر.

في عام 1937م، وضع الإمام بن باديس إطارًا شاملًا للعمل الإصلاحي للجمعية وهو أشبه بميثاق أو دستور لتسيير نشاطات الجمعية اسماه " بدعوة جمعية العلماء وأصولها" ونشره في مجلة الشهاب العدد الرابع، المجلد الثالث عشر في جوان 1937، ثم طبع ووزع على العموم.

إلا أن جمعية العلماء حرمت من استئناف نشاطاتها فقام نخبة من الجمعية بتأسيس جمعية القيم الإسلامية واستأنفت الجمعية نشاطها بعد أحداث 5 أكتوبر 1988.

كما أولت الجمعية اهتمامًا بالجالية الجزائرية في فرنسا، حيث أسست نوادي علمية وأرسلت شيوخًا لتعليم أبناء الجالية الدين واللغة العربية من بينها الشيخ سعيد صالح و الشيخ الفضيل الورتيلاني سنة 1938.

كما أصدر أعضاء الجمعية عدة صحف، مثل "السنة النبوية المحمدية" و"الشريعة النبوية المحمدية"،و"الصراط السوي"،وصولًا إلى "البصائر"،التي استمرت في الإصدار حتى عام 1956م.

من أشعاره وأخطابه

شَعْـبُ الجـزائرِ مُـسْـلِـمٌ

اشهدي يا سما

هذا النشيد ارتجله الشيخ عبد الحميد بن باديس في حفل أقامته مدرسة التربية والتعليم في قسنطينة يوم 27 رمضان1356 هـ بمناسبة إحياء ليلة القدر.

تحية المولد الكريم

ألقيت ليلة حفلة جمعية التربية والتعليم الإسلامية بقسنطينة.

حييت يا جـمعَ الأدب

القومية والإنسانية

ألقيت ليلة احتفال جمعية التربية والتعليم الإسلامية بالمولد الشريف - بقسنطينة.

الحمد لله ثم المجد للعرب

السياسة في نظر العلماء هي التفكير والعمل والتضحية

بهذه الأبيات ختم الشيخ عبد الحميد بن باديس خطابه التاريخي في الجلسة الختامية للمؤتمر الثاني لجمعية العلماء في سنة 1937 م.

رحيل الشيخ عبد الحميد بن باديس

توفي الشيخ عبد الحميد بن باديس في 16 افريل 1940، بعد أن كانت صحته قد تدهورت منذ شهور، رغم أن السلطات الفرنسية كانت على علم بمرضه، إلا أن وفاته تركت حزناً عميقاً في قلوب الجزائريين، خصوصاً في مدينة قسنطينة التي شهدت موكب جنازته الكبير الذي شارك فيه الآلاف من الناس.

ووحمل التلاميذ جثمانه على الأعناق في موكب جنازة شارك فيه الشيخ العربي التبسي والشيخ مبارك الميلي والدكتور محمد الصالح بن جلول، الذين ألقوا كلمات مؤثرة في حقه. وقال شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة:

أعمال عبد الحميد بن باديس

لم يترك الشيخ عبد الحميد بن باديس مؤلفات منشورة بقدر ما ترك رجالاً، فقد كان يلقن التلاميذ العلم ويبني الرجال أكثر من تأليف الكتب.

رغم ذلك، جمع تلاميذه العديد من أعماله، مثل "تفسير ابن باديس" و"مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير".

كما طُبع له كتاب "العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية" و"رجال السلف ونساؤه".

ومن أعماله الأخرى التي جمعت ونشرت بعد وفاته مقالات وخطب ومحاضرات في العديد من الصحف مثل "المنتقد"و”الشهاب"و"البصائر".